Blog post 2003171

Coronavirus krach financier et krach politique

Nicole Gnesotto, professeur du CNAM, Vice-présidente de l’Institut Jacques Delors

Cet article est paru le 15 mars 2020 dans la Lettre d’information de l’émission Le Nouvel Esprit public, dirigée par Philippe Meyer, à retrouver en podcast tous les dimanches.

Le plus stupéfiant dans le Krach boursier historique qui a marqué la semaine du 9 mars 2020, est qu’il ne se soit pas produit plus tôt. Le Covid 19 apparait en Chine à la fin décembre 2019, le pic épidémique à Wuhan oblige au confinement de cette ville de plus de 15 millions d’habitants dès janvier2020, l’Italie devient le premier foyer hors de Chine en février, et il ne se passe rien sur les marchés avant la mi-mars. Chacun sait pourtant que la Chine représente 15% du Pib mondial, 10% des importations mondiales, et que ses importations tirent la croissance de tout l’Occident et bien au-delà. Mais le Krach n’intervient qu’en mars, et encore sous la conjonction du virus et d’une crise des prix du pétrole ouverte par l’Opep.

Pourquoi un tel décalage ? Les marchés ont été en état de sidération. Pendant trois mois, personne n’y croyait ou ne voulait le croire : la fin de la mondialisation ne relève pas de l’ordre du pensable. Ce scénario catastrophe était pourtant dûment prévu dans les réflexions stratégiques mondiales, et notamment dans le Livre blanc français sur la défense, comme l’un des « cygnes noirs » pouvant faire exploser la stabilité mondiale : un évènement dont l’occurrence est infiniment faible, mais dont la portée serait infiniment catastrophique. Les pandémies en font partie, comme le terrorisme nucléaire ou les catastrophes naturelles majeures. Le « cygne noir » était théoriquement possible, mais concrètement impensable. D’où la panique, quand son évidence s’impose.

Depuis une décennie, l’économie libérale qui nourrit la mondialisation planétaire, sait qu’elle doit s’adapter : le réchauffement climatique a en effet amené le capitalisme moderne à entamer sa grande transition vers une production plus verte, un changement des modes de consommation, des investissements vers des technologies plus durables et plus responsables. Cette transformation structurelle de l’économie mondiale, tous les acteurs économiques à commencer par les grandes entreprises, avaient fini par l’accepter, l’intérioriser même comme une source nouvelle de profit, avec comme horizon la fin du siècle. Or le coronavirus fait éclater ce calendrier relativement gérable : il confronte l’économie mondiale à une transition immédiate, urgente, brutale, sans préparation ni anticipation des effets possibles des mesures mises en œuvre. D’où surcroît de la panique. Et peut-être l’urgence climatique fera-t-elle les frais de cette urgence sanitaire mondiale.

On avait déjà traversé différentes phases de la mondialisation : celle heureuse des années 1990, puis la mondialisation douloureuse à partir de 2008, puis la crise de la mondialisation depuis l’élection de Donald Trump en 2016. On entre aujourd’hui dans la mondialisation catastrophe. L’interdépendance est en effet un atout formidable pour réduire les coûts de production et booster la richesse mondiale. Mais sa face noire est tout aussi puissante : l’interdépendance des crises va aussi vite que celle des marchés. On l’avait pressenti déjà il y a dix ans, avec l’apparition du virus H1N1 au Mexique. On le vérifie brutalement avec le Covid-19. Non qu’il faille désormais honnir l’interdépendance des marchés et revenir, après la crise, à des économies autarciques. Mais les apôtres du libéralisme économique ne pourront pas ne pas tirer des leçons de cette crise majeure.

* L’autre Krach est politique et il concerne l’Union européenne. L’UE se retrouve aujourd’hui en état d’urgence sanitaire et économique, et son impréparation, son impuissance, sa frilosité sont sidérantes. Certes, la santé ne fait pas partie des compétences de l’Union : les États ont toujours voulu conserver leur souveraineté sur une politique qui peut, comme la défense et contrairement à l’agriculture ou le commerce, impliquer un risque de mort pour les citoyens. Donc, à sa décharge, l’UE n’est pas en première ligne de la gestion d’une crise sanitaire. Mais elle n’est pas pour autant dépourvue de moyens ni de responsabilité. Or depuis le début de la crise, les institutions tergiversent : « il faut attendre », « on surveille la situation » etc. etc. telles étaient les réponses des responsables de la Commission et du Parlement européen depuis trois mois.

Quand elles finissent par se préciser, les réactions de l’UE sont faibles : la Commission a annoncé d’abord la création d’un fonds de 25 milliards d’euros (passés ensuite à 37 milliards) pour aider les entreprises, mais c’est une peccadille comparée aux besoins : l’Italie toute seule a mobilisé 25 milliards d’euros ! Ursula von der Leyen annonce aussi une plus grande flexibilité sur les aides d’État aux entreprises, alors qu’on aurait espéré une réponse à la mesure du défi : la suspension pure et simple du pacte de stabilité et de croissance, le temps nécessaire. Quant à la BCE, elle n’annonce rien de décisif, aucune baisse des taux directeurs, causant ainsi le deuxième Krach boursier de la semaine du 8 mars : avec en France une chute historique de -12, 28% en 24H.

Ce sont donc les États, laissés à eux-mêmes, qui ont la main. Et les États agissent en ordre dispersé, selon l’urgence de leur situation intérieure et le niveau de leurs moyens de prévention et de réponse. Angela Merkel a laissé tomber la rigueur budgétaire. La Slovénie et la République tchèque ferment leurs frontières, la France non. L’Allemagne et la France réquisitionnent toute fabrication et circulation des masques chirurgicaux, alors que l’Italie va se fournir en Chine, etc… .

Quelles leçons tirer de cette première phase, ratée, de la stratégie européenne ? Deux au moins s’imposent. La première concerne la solidarité : on ne partage bien qu’en période d’abondance. En période de disette, c’est le chacun pour soi qui l’emporte. Autrement dit, l’anticipation des crises pandémiques à venir exige que l’Europe constitue des stocks considérables de matériel médical, médicaments et autres vaccins : une sorte de Banque européenne sanitaire (BES), à disposition de tous, quand la prochaine crise frappera.

La deuxième leçon concerne l’avenir de l’UE elle-même. Depuis 2008, l’Europe est mise à mal par les crises extérieures qui se succèdent sur le continent : crise économique de 2008, crise des réfugiés de 2015, crise du virus Covid 19 aujourd’hui. La crise sanitaire actuelle coïncide d’ailleurs avec une nouvelle crise des réfugiés venus potentiellement de Turquie. Si le sauvetage de l’euro avait permis de construire une réponse collective de l’Europe, certes austère et brutale pour les populations, ce n’est plus du tout le même scénario qui se profile aujourd’hui : face aux réfugiés, face au virus, le réflexe national l’emporte sur le réflexe européen. Jusqu’où va-t-il s’imposer ? Pourra-t-on, à la fin de l’épidémie, revenir aux règles du pacte de stabilité ? Vanter les mérites du libéralisme, de l’interdépendance, de la mondialisation et de la rigueur, comme seules conditions de la prospérité générale ? Les responsables européens devraient y réfléchir à deux fois.

SUR LE MÊME THÈME

ON THE SAME THEME

PUBLICATIONS

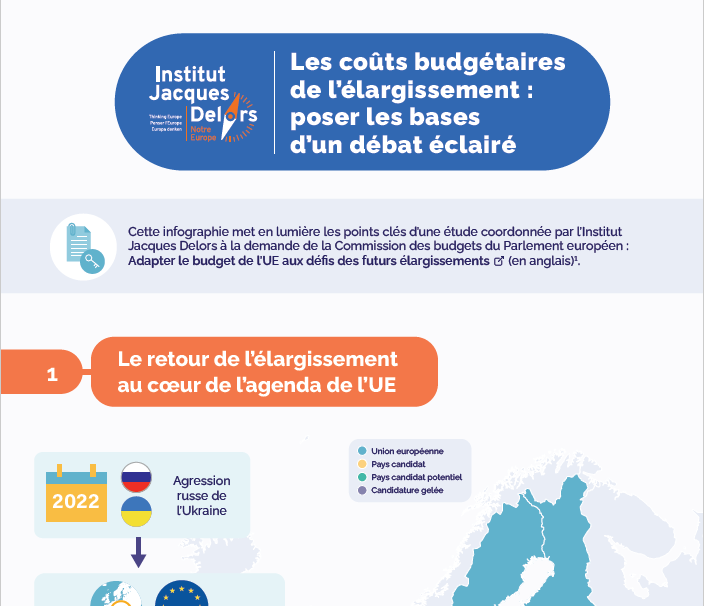

Les coûts budgétaires de l’élargissement : poser les bases d’un débat éclairé

Faire de la santé une priorité européenne

Le « réarmement » de l’Europe et l’obsolescence programmée de son cadre budgétaire

MÉDIAS

MEDIAS

Les travaux concrets du Parlement européen pour le prochain cadre financier pluriannuel débuteront en janvier 2025

La France peut-elle diminuer unilatéralement sa contribution à l’UE de 1 milliard d’euros, comme le demande Marine Le Pen ?

Budget 2025 : le retour de l’austérité ?

ÉVÉNEMENTS

EVENTS

Webinaire | La crise de la zone euro, la pandémie de Covid, la guerre en Ukraine… comment gouverner l’Europe en temps de crise ?[EN]

Académie Notre Europe – Session « Europe sociale »

Le budget 2023 permet-il aux Français de faire face à la crise énergétique ?

Webinar | What financial architecture for the EU to face the economic, security and environmental challenges of the 21st century? [EN]

POUR UNE EUROPE DE LA SANTE – prévention, gestion de crise, multilatéralisme | Présentation du rapport paru en décembre 2021

Conférence sur l’avenir de l’Europe – Changement climatique, environnement/santé

La préparation et la réponse aux pandémies: quels enjeux pour l’Europe et le Monde ?

Crise de la légitimité et légalisme autocratique : le cas du budget de l’UE [EN]

Euroquestions | European Recovery : from planning to implementation

Euroquestion | Quelle gestion de l’endettement public à la suite du Covid ?

Visioconférence : Pandémie – L’Europe de la relance

Euroquestions | Can European funds guarantee the rule of law ?

Le monde en crises : impacts de la COVID-19 sur le commerce international

Wébinaire | Préparer un avenir propre et résilient pour les villes européennes

Wébinaire | Le Parlement européen, acteur de la réponse à la crise du Covid-19

Negotiating the Future EU-UK Relationship in times of Pandemics

WEBINAR | A European Border Carbon Adjustment proposal

WEBINAR | The day after the European Commission’s Post-Covid economic recovery proposal

Wébinaire | Présentation du rapport « Les français et l’Europe entre défiance et ambivalence »

Webinar | Greener After – A Green Recovery Stimulus for a post-COVID-19 Europe

Green Recovery Post Covid-19: European or National Strategies?

Quel rôle pour l’Europe dans un monde post-Covid ?

WEBINAR | Overcoming Covid-19 crises by building a clean and resilient Europe

LIVE STREAM | Digital sovereignty in the age of pandemics

Académie n°7 – L’Europe économique

Wébinaire | SURE : Un catalyseur bienvenu pour une réassurance chômage européenne

Académie Notre Europe n°5 – L’Europe sociale et budgétaire

EU Budget 2021-27 : Challenges and opportunities

Paris, 5 novembre 2019 – Comment financer l’innovation énergétique en Europe afin d’atteindre la neutralité carbone en 2050 ?

Florence, 17 Octobre 2019 – Le CFP et les politiques européennes (2021-2027)

Bruxelles, 16 octobre 2019 – Trois solutions pour financer le Green Deal

Paris, 12 avril 2019 – Session n°6 de l’Académie Notre Europe : l’Europe économique et monétaire

Bruxelles, 22 février 2019 – Un budget de l’UE post-Brexit à la hauteur du 21e siècle ?

11 octobre 2018 – La montée des banques promotionnelles en Europe contemporaine: potentiels et pièges

Bruxelles, 9 octobre 2018 – Qu’est-ce que les NPBIs peuvent apporter à l’investissement territorial ?

Strasbourg, 3 octobre 2018 – Présentation du rapport « Mieux utiliser les fonds publics : le rôle des NPBIs dans le prochain budget communautaire »

Paris, 18 septembre 2018 – Vers un Plan Juncker plus proche des territoires ?

Paris, 12 juin 2018 – Audition par le rapporteur spécial budgétaire pour les affaires européennes de l’Assemblée nationale

Paris, 6 juin 2018 – Quelle cohésion territoriale construire en Europe ?

Bruxelles, 6 juin 2018 – La politique de cohésion et le nouveau CFP

Paris, 28 mai 2018 – Les rencontres du budget : le nouveau cadre financier de l’UE

Budapest, 24 mai 2018 – Un budget pour le futur de l’Europe : le Cadre Financier Pluriannuel et les priorités européennes post-2020

Paris, 22 mai 2018 – L’eSanté : remède pour les Européens ?

Nicosie, 16 mars 2018 – Le paysage politique des réformes de l’UEM

Sofia, 9 mars 2018 – L’avenir du budget européen

Bruxelles, 22 novembre 2017 – Présentation de la note sur le prochain Cadre Financier Pluriannuel

Bruxelles, 22 novembre 2017 – L’avenir du budget européen

Bruxelles, 18 octobre 2017 – Réunion sur le futur des finances de l’UE

Bruxelles, 25 septembre 2017 – Conférence sur le futur des financements européens

Paris, 21 juillet 2017 – L’avenir de la zone euro et le Cadre Financier Pluriannuel

Bruxelles, 9 juin 2017 – A budget fit for purpose. Performance, conditionalities and EU added value